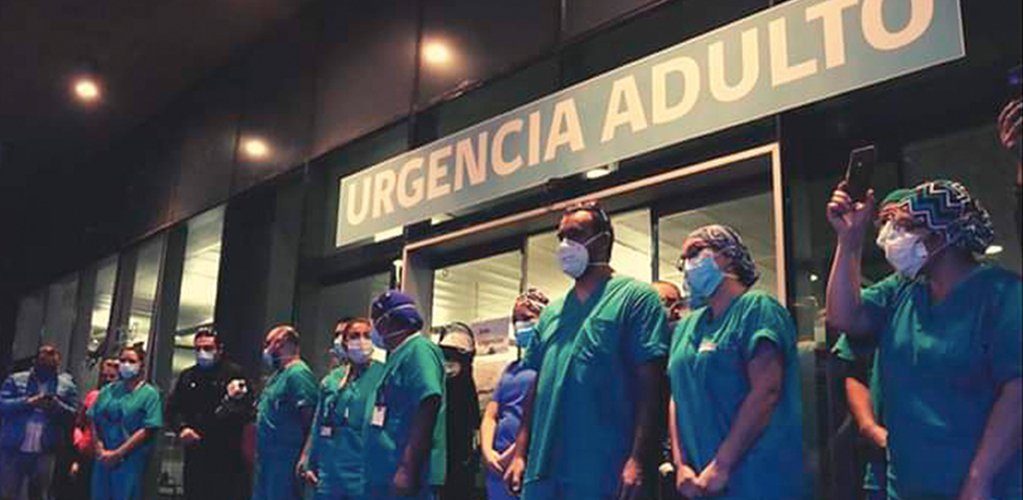

Hace unos días, parte del Directorio Nacional de CONFEDEPRUS, junto a dirigentes de Fedeprus Viña del Mar – Petorca, sostuvieron una conversación con la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, durante su visita al Hospital Gustavo Fricke, ocasión en la que se le insistió a la autoridad en la necesidad de resguardar las condiciones laborales de […]

Leer más

febrero 20, 2024

Por Jose_Miguel

Columna de OpiniónNoticias

No hay comentarios en EDITORIAL: La importancia de cuidar a quienes cuidan